La Zone d’Activité Nourricière (ZAN), comme celle des Hauts-Prés à Louviers, est un concept innovant visant à réconcilier développement économique par des emplois non délocalisables, alimentation durable par une agriculture agroécologique respectueuse de l’environnement et des milieux aquatiques, production locale alimentaire, et transition écologique. Il s’agit d’un projet territorial visant à créer des synergies locales pour la production alimentaire, tout en intégrant des pratiques agricoles responsables, respectueuses de l’environnement, et favorisant une économie circulaire. Ce modèle représente une réponse à l’urbanisation croissante et à la dépendance aux circuits alimentaires longs et polluants.

Principe général et objectifs de la ZAN

Le concept de Zone d’Activité Nourricière (ZAN) repose sur une vision globale et locale de l’agriculture durable. Les objectifs principaux sont :

- Renforcer l’autonomie alimentaire : Une ZAN cherche à produire de manière locale et durable une grande partie des besoins alimentaires d’une région ou d’une communauté.

- Réduire l’empreinte écologique : En privilégiant des circuits courts et des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement (agriculture biologique, agroécologie, permaculture…), la ZAN vise à réduire les coûts énergétiques liées au transport alimentaire, à préserver la biodiversité et à limiter l’utilisation des pesticides et engrais chimiques.

- Soutenir l’économie locale : En créant des emplois dans des secteurs liés à la production alimentaire dans la région, la transformation, la distribution et la vente directe, la ZAN vise à dynamiser les économies locales tout en offrant des alternatives à l’agriculture industrielle.

- Renforcer la résilience des territoires : Dans un contexte de crise climatique, une ZAN participe à la résilience alimentaire des territoires en créant des systèmes alimentaires plus adaptés aux défis environnementaux et sociaux.

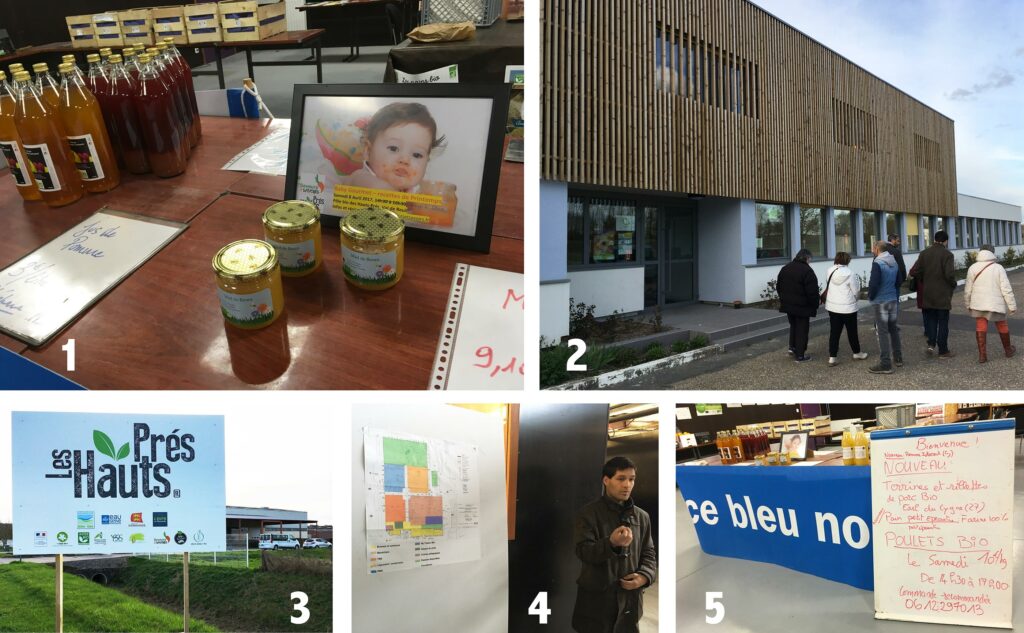

Illustration : Visite de la Zone d’Activité Nourricière de Louviers, dans l’Eure.

Type de fonctionnement d’une ZAN

Le fonctionnement d’une ZAN est souvent basé sur une collaboration locale entre différents acteurs : autorités publiques, producteurs agricoles, associations, entreprises et consommateurs. Plusieurs principes guident son organisation :

- Production diversifiée : Une ZAN privilégie une diversité d’activités agricoles (légumes, fruits, élevage, apiculture, cultures spécialisées) afin de ne pas dépendre d’une seule filière.

- Agriculture régénérative et agroécologique : Les pratiques utilisées doivent être durables, avec des méthodes telles que la permaculture, l’agriculture biodynamique ou l’agroforesterie.

- Circuits courts : Les productions sont destinées à être vendues localement, via des AMAP (voir l’exemple sur le site de l’Association des Maraîchers Bio des Hauts-Prés), des marchés de producteurs, ou des magasins de vente directe.

- Transformations locales : Les produits agricoles peuvent être transformés localement (ex. : légumes en conserves, viande en produits transformés), ajoutant de la valeur au territoire et réduisant la dépendance à des produits extérieurs.

Activités que l’on peut y trouver

Une Zone d’Activité Nourricière peut abriter un large éventail d’activités liées à l’alimentation et à l’agriculture :

- Exploitation agricole diversifiée : Fermes en polyculture (cultures de légumes, fruits, céréales), élevage (bovins, ovins, volailles), cultures en serre ou sous abris.

- Transformation alimentaire : Ateliers de transformation de produits locaux (conserves, soupes, produits laitiers, pain, produits de boulangerie, etc.).

- Vente directe : Marchés, paniers bio, magasins en circuit court ou ventes à la ferme.

- Éducation et sensibilisation : Fermes pédagogiques, ateliers pour sensibiliser le public à l’agriculture durable, à la consommation responsable, etc.

- Compostage et gestion des déchets organiques : Pratiques de recyclage des déchets agricoles et domestiques pour nourrir les sols (compostage, méthanisation).

Illustration : Suite de la visite de la ZAN des Hauts-Prés

Application du concept dans d’autres régions

Le modèle de ZAN peut être adapté à d’autres régions en tenant compte des spécificités locales (climat, cultures, besoins économiques et sociaux, etc.). Cependant, des éléments communs doivent être respectés pour que le projet soit viable :

- Analyse des besoins alimentaires locaux : Identifier les types de productions alimentaires qui peuvent être créées localement, en fonction des terroirs et des préférences des consommateurs.

- Collaboration avec les acteurs locaux : Il est crucial de créer une dynamique collaborative entre les collectivités locales, les agriculteurs, les entreprises et les citoyens.

- Infrastructures adaptées : Prévoir des espaces pour les cultures, des équipements pour la transformation, et des solutions pour la distribution.

- Développement d’un réseau de vente en circuit court : Impliquer les acteurs locaux dans des réseaux de vente directe afin de garantir la viabilité économique du modèle.

Méthode de réalisation d’une ZAN

La création d’une ZAN nécessite plusieurs étapes clés :

- Étude de faisabilité : Identifier les besoins en matière de production alimentaire, les ressources disponibles et les synergies possibles entre les acteurs.

- Concertation locale : Mettre en place une gouvernance locale qui inclut des acteurs publics (collectivités locales), privés (agriculteurs, entreprises) et associatifs.

- Conception et aménagement : Définir les espaces dédiés à chaque activité (production, transformation, vente), et intégrer des infrastructures écologiques (réseau d’irrigation durable, systèmes de recyclage de l’eau, gestion des déchets).

- Mise en réseau : Créer des partenariats avec des acteurs de la distribution, des écoles, des entreprises locales pour vendre les produits locaux.

- Suivi et évaluation : Évaluer régulièrement l’impact environnemental et économique du projet.

Avantages d’une ZAN

- Autonomie alimentaire : Réduction de la dépendance vis-à-vis des circuits alimentaires mondialisés.

- Création d’emplois locaux : Dans l’agriculture, la transformation, la distribution, et l’éducation.

- Impact écologique réduit : Moins de transport, réduction de l’empreinte carbone, préservation des sols et de la biodiversité.

- Résilience des territoires : Une meilleure gestion des crises alimentaires ou économiques.

Conseils pour réussir une ZAN

- Engagement des acteurs locaux : Une ZAN repose sur une coopération solide entre tous les acteurs : élus locaux, citoyens, entreprises, agriculteurs, etc.

- Valorisation des produits locaux : Il est essentiel de promouvoir les produits agricoles locaux, notamment via des labels (bio, local) ou des partenariats avec des commerces locaux.

- Pérennité économique : Il faut penser à des sources de financement pérennes pour garantir la viabilité du projet à long terme.

- Éducation et sensibilisation : La réussite d’une ZAN passe aussi par un changement des habitudes de consommation et de production, ce qui nécessite des actions de sensibilisation.

Exemples similaires ailleurs

- La Ceinture Alimentaire Charleroi Métropole (Belgique) : Une organisation collective d’un système de production dont l’objectif est de contribuer à la transition vers un territoire résilient en développant un système alimentaire locale, durable et respectueux de l’environnement.

- Les Zones Agroécologiques Urbaines de Toronto (Canada) : Plusieurs projets communautaires où les habitants cultivent, transforment et consomment des produits alimentaires en circuit court, dans des zones dédiées à la production alimentaire. Voir à titre d’exemple le plan d’action GrowTo (document PDF de 24 pages en anglais) pour favoriser le développement du système alimentaire de Toronto en tant que pionnier de la durabilité.

- Le plan de développement de la zone agricole de Montréal (Québec) : Ce projet se concentre sur la production durable en intégrant des pratiques d’agriculture locale dans le respect de l’environnement, en lien avec la participation citoyenne et les exploitants agricoles locaux. Il vise, entre autres, à favoriser le développement des activités agricoles multifonctionnelles tout en intégrant le développement des activités agricoles commerciales dans les secteurs industriels et commerciaux en zone urbaine. Déjà en 2021, « on compte à Montréal 240 initiatives d’agriculture urbaine sociale et collective. Ces projets viennent rejoindre les 45 entreprises agricoles urbaines, le programme des jardins communautaires ainsi que la multitude de potagers domestiques qui font de Montréal une capitale agricole » témoigne Corinne Dupontrachielle dans un article du laboratoire d’agriculture urbaine AgriUrbain du 19 mai 2021.Voir le plan de développement de la zone agricole de l’agglomération de Montréal de 48 pages au format PDF et le document PDF de présentation sur 14 pages, en français.

Les ZAN sont des projets exemplaires qui dessinent les contours d’une agriculture de demain, plus respectueuse de l’environnement, plus proche des besoins des citoyens et plus autonome face aux crises globales.

Pour aller plus loin

1 – Pour échanger, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Zones d’Activités Nourricières

2 – L’action 18 est décrite dans les pages 159 à 171 du livre En route pour l’autonomie alimentaire. En voici un extrait :

… En urbanisme … le concept de « zones d’activités nourricières » n’est venu à l’idée de personne pour valoriser, dans l’esprit collectif, la fonction fondamentale de terres permettant de nourrir la population. Cette dénomination, que l’on pourrait adopter dans les documents d’urbanisme ou d’aménagement, inspire le respect de la terre. Alors nous proposons que, désormais, les territoires qui nourrissent la population soient dénommés « zones d’activités nourricières ».

Pour lire la suite, voici le lien vers les éditions Terre vivante où vous trouverez le livre.